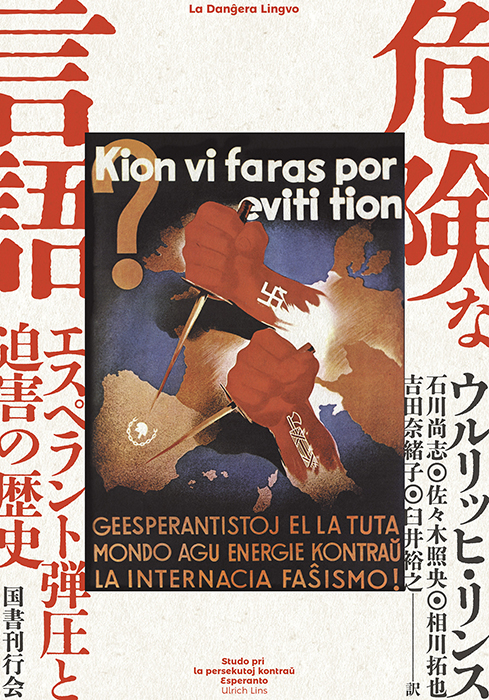

キケンナゲンゴ

危険な言語

エスペラント弾圧と迫害の歴史

発売日 2025/09/17

判型 A5判 ISBN 978-4-336-07790-5

ページ数 496 頁 Cコード 0020

定価 3,960円 (本体価格3,600円)

1887年に帝政ロシアのユダヤ人ザメンホフが、母語の異なる人どうしの相互理解を願って考案した国際語エスペラント。国家や民族の枠を超えた草の根のコミュニケーションを可能にする中立的言語とその普及活動は、ロシアや欧州各国の言語事情と民主主義の成熟度に応じて受容されていく一方で、疑念と反発を招き、とりわけヒトラーとスターリンの独裁下で苛烈な弾圧にさらされる。エスペラント運動がたどった苦難と再生の道のりと、この言語の理念に魅せられた話者たちの運命を克明に描いた、エスペラント史の最重要文献。図版多数収録。

ウルリッヒ・リンス (ウルリッヒ・リンス)

1943年、ドイツ・ボン生まれ。1975年に論文 “Die Ômoto-Bewegung und der Radikale Nationalismus in Japan”(「大本教団と日本の超国家主義」)で博士号を取得(ケルン大学)。以後、ドイツ学術交流会にてアジア各国との学術交流事業に長く携わり、東京事務所長も2期務めた(1978-83年、1999-2004年)。エスペラント運動との関わりは60年以上に及び、全世界エスペランティスト青年機構理事、世界エスペラント協会副会長などを歴任した。一般財団法人日本エスペラント協会顧問。

石川尚志 (イシカワタカシ)

1942年、東京都生まれ。国際基督教大学教養学部卒。東京都立大学大学院社会科学研究科修士課程中途退学。外資系商社などに勤務。日本エスペラント協会会員。エスペラントによる月刊の国際時事情報誌『モナート(Monato)』の日本通信員。

共著書に『埼玉県エスペラント運動史』(日本エスペラント協会)など。

佐々木照央 (ササキテルヒロ)

1946年、福岡県生まれ。一橋大学博士(社会学)。埼玉大学名誉教授。専門はロシア思想史。中国山東省の棗荘学院にて日本語およびエスペラントを教えた(2012-18年)。

著書に『速修ロシア語』(白水社)、『ラヴローフのナロードニキ主義歴史哲学』(彩流社)、訳書に『奥の細道』『論語』など日中古典のエスペラント訳など。

2023年没。

相川拓也 (アイカワタクヤ)

1987年、山梨県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。日本エスペラント協会事務局長などを経て、東京大学大学院総合文化研究科助教。専門は朝鮮近代文学。

著書に『朴泰遠を読む――「植民地で生きること」と朝鮮の近代経験』(風響社)、共著書に『韓国学ハンマダン』(岩波書店)、『韓国文学を旅する60章』(明石書店)など。

吉田奈緒子 (ヨシダナオコ)

1968年、神奈川県生まれ。東京外国語大学インド・パーキスターン語学科卒。英国エセックス大学修士(社会言語学)。翻訳者。日本エスペラント協会会員。

訳書にマーク・ボイル『ぼくはお金を使わずに生きることにした』(紀伊國屋書店)、共編書に『アジアにおける公正な言語政策に向けて――第5回新渡戸記念国際シンポジウム記録』(上智大学ヨーロッパ研究所/日本エスペラント学会)など。

臼井裕之 (ウスイヒロユキ)

1967年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。青山学院大学修士(国際コミュニケーション)。中国報道雑誌社勤務(2012‐18年)。日本エスペラント協会理事。

訳書に『ウィリアム・オールド詩集――エスペラントの民の詩人』(ミッドナイト・プレス)、論文に「北一輝によるエスペラント採用論という「逆説」――「超国家主義者」はなぜ日本語死滅を唱えたのか?」(中外日報社涙骨賞優秀賞)など。

はじめに

◆1 新しい言語に向けられた疑念

1-1 ザメンホフとエスペラントの誕生

1-2 帝政ロシアの検閲下で味わった産みの苦しみ

1-3 西欧への進出

1-4 エスペラントの思想的側面

1-5 第一次世界大戦以前に直面した障害

1-6 国際連盟におけるエスペラント

1-7 労働者と「中立主義者」

1-8 一九二〇年代の迫害

◆2 「ユダヤ人と共産主義者の言語」

2-1 ヴァイマル共和国におけるエスペラント

2-2 新たな敵の台頭

2-3 「均制化」

2-4 エスペランティストのナチ党員たち

2-5 禁止への道

2-6 エスペラントは単なる言語か

2-7 ナチ・ドイツのモデルにならって

2-8 中立主義エスペラント運動を健全化した教訓

◆3 「プチブルとコスモポリタンの言語」

3-1 ソ連におけるエスペラントの繁栄

3-1-1 革命後の期待

3-1-2 SATとSEU――多元主義と統一戦線

3-1-3 エスペラントによる国際教育の取り組み

3-1-4 階級闘争の激化とエスペラントの「悪用」

3-2 分裂と終焉

3-2-1 無民族主義

3-2-2 SATの分裂

3-2-3 スターリン体制確立期におけるエスペラント

3-2-4 ソ連のエスペランティストの沈黙

3-3 社会主義と国際語

3-3-1 革命前の国際主義という問題

3-3-2 レーニンと民族問題

3-3-3 マルクス主義言語科学をめざして

3-3-4 エスペラント化に反対するスクリプニク

3-3-5 ロシア語論争

3-3-6 無益な空論

3-4 ソ連でエスペラントが死滅した理由

3-4-1 一九三七~三八年に何が起きたか

3-4-2 大粛清下のエスペランティスト

3-4-3 ソビエト愛国主義の出現

3-4-4 国際文通の成功と限界

3-4-5 文通の終焉

3-5 第二次世界大戦の後に

3-5-1 東欧における大いなる沈黙

3-5-2 スターリンのマル批判

3-5-3 時代の要請

3-5-4 運動の再生

3-5-5 東欧――問題を抱えつつも前進

3-5-6 ソ連――希望と疑いの間で

むすび

訳者あとがき

参考文献

関連年表

略語一覧

注

事項索引

人名索引